编者按 《自拍》栏目建立以来,我们接触过很多从低谷到高峰的故事。丁尚彪的经历,最震撼我的部分,恐怕不是一个底层家庭成功逆袭的过程或者结果,而是他对命运的强大掌控感。

生活中的困难接踵而至,丁尚彪的应对环环相扣,就好像字典里从来没有“逃避”这个词语,好像所有令人窒息的天花板都会被层层捅破。

对他来说,哀叹永远是暂时的。紧盯目标,从不为自己设限,去试探、去突破、去失败、去重来,才是真的猛士。

丁尚彪/口述

我叫丁尚彪,1954年出生于上海,今年65岁了,还在美国的餐馆打工——每周工作5天,每天工作8个小时,往返通勤3个小时。 坚持、努力、突破,是我的奋斗方式。 依靠着坚定的信念,

我在日本打黑工15年,忍受着骨肉分离的痛苦,供女儿在美国从本科读到博士,最终改变了整个家庭的命运。

女儿毕业后,我又跑到美国,从零开始打工。几十年来,我不仅成功找到了底层家庭的出路,也充分实现了自我价值。

在我成长的年代,整个社会是很讲究家庭出身的。我的父亲在1948年加入过国民党,因此我的出身并不好。 我16岁中学毕业时,整个上海一片红,大家都下乡了。

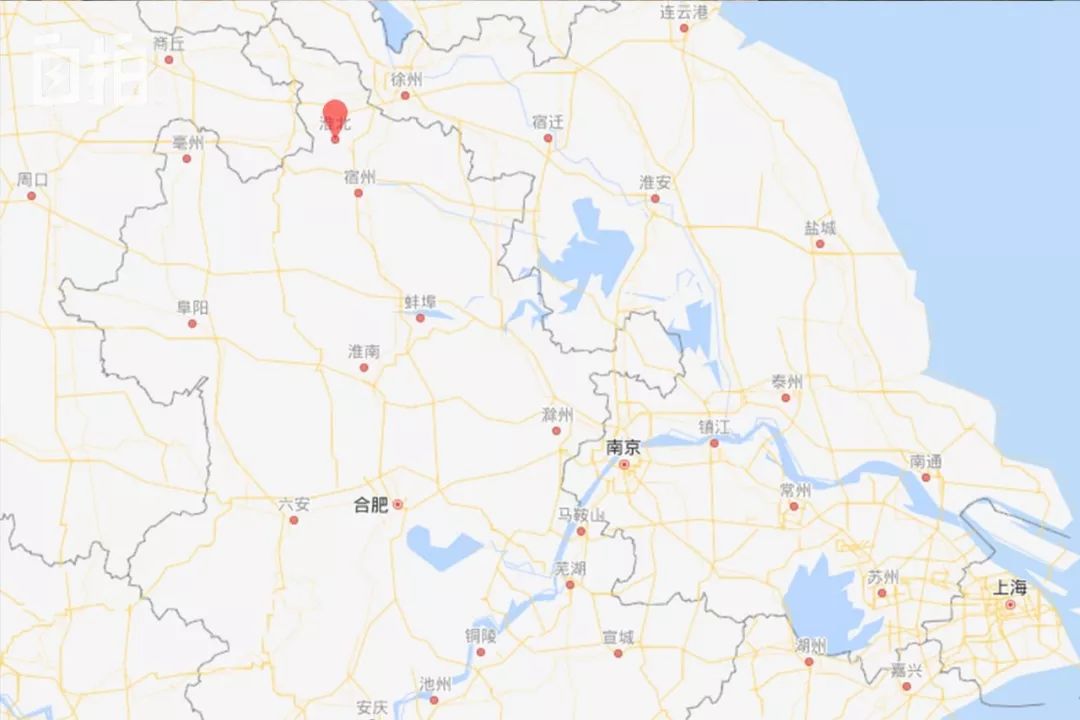

江西是最好的,有米饭吃、离上海近,其次是黑龙江、云南军垦农场,最差的选择是安徽淮北。平时对我很好的老师说我出身不好,不能去江西,怕我越国境投敌,也不能去黑龙江、云南这种边界地区,只能到安徽淮北。

这是我们下乡居住过的房子。我对下乡没有概念,以为就是去农村玩。

5月15日是我16岁生日,隔天我就走了。我妈跟在后面哭,由于我年岁比较小,跟我同一届的前辈们帮我拿着行李,我一滴眼泪都没流。我被分配到安徽五河县张集公社,和另外2个人组成了一个知青点。

没有地方可以住,村民就把磨坊空了出来。前一秒驴还在拉磨,后一秒我们就亲眼看着村民把石磨搬走,把全是驴尿的地方腾给我们住。

磨坊的墙上全是蜘蛛网,连个门板都没有。

我们3个人迟迟不愿意解开行李,坐在屋里哭,好像解开行李就要在这里扎根了。

好在村民们都很友善。2年后,我被调到大队搞宣传,又被叫去边教小学边学习注射。我学历低,不懂拼音。一年级要教拼音,校长就让我去不用教拼音的二年级,几年下来,学生倒教会了我拼音。

我教语文、体育和音乐,还要帮全村注射疫苗、看管仓库。我干活利索、认真,被评为县优秀知青代表之一。

1972年,开始流行收听英语讲座。下乡这几年,因为出身问题,我被很多招生、招工机会拒绝。

我觉得自己可能会在农村待一辈子了,为了抓住以后可能出现的机会,我花30元买了一台收音机学英语。

没想到2年后,当我把四册英文学完,就招工进最差的集体所有制工厂了。

这是1974年7月27日的日记,一再被拒的苦闷都被我写到日记里,但我依旧不忘鼓励自己“胜利永远是属于能吃苦者的”。

我属马,20岁生日当天,我在安徽五河县张集公社大魏大队骑马留影。

1975年2月,招工到县集体所有制工厂后,我认识了现在的妻子——同样来自上海的知青。她性格老实、做事勤恳,我们很快就结婚了。

后来岳父离世,妻子调回上海。而我先费尽周折调到了合肥。一到合肥,又定下回上海的目标。这个目标在当时看来几乎是不可能实现的。

我想着只要不违法不害人,就不要为自己设限。我跑遍上海,在电线杆上贴满对调信息,结果真的找到了一名想调回安徽的女性。我私下给了她400元,顺利对调,1981年,我回到了上海。

回上海后,我住在杨浦区,却在徐汇区当炊事员,每天通勤要6个小时。我又开始在全上海贴广告征人对调工作,对调对象找到了,单位却百般阻挠。

我在广告上说此工作道路广、购物方便,引来了上海青年报的记者卧底。他写了一篇报道,质问关系网该不该破?报道引起了巨大的反响,单位让我停职交待事情原委。

事发后,记者来找我,告诉我可以写文章反驳他,还帮我跟单位说了很多好话。因祸得福,单位嫌我太惹事,就让我调走了。

依靠努力,我在新单位当到后勤股长,读完了中专。这是我们给女儿庆祝生日。

生活表面上安稳幸福,底下却暗流涌动。我求进步去考证,单位说不是单位安排的不予承认。妻子想调到中外合资企业,已被录取,但原单位拒绝放人,还不断找茬,甚至找借口扇妻子耳光。

忍不下这口气,我告到纺织局,纺织局就把事情转回单位,告来告去都没用。

跟朋友闲聊时,朋友跟我说,当警察都要审三代,而像我女儿这样的出身是不可能通过的。

我所在的单位是街道小集体制的,在上海只能算“三等公民”。而且我的文化程度不高,在单位做到中层就已经到头了,这条路再走下去可能也不会有什么发展了。

这些生活中始终无法突破的障碍,让我无比失落,每一步我都尝试过,但每一步都掉下来。

正好有朋友赴日留学,给我写信说日本遍地能捡到彩电、冰箱,这对在国内只能凭票购物、而且常常买不到的我们来说,是诱惑力极大的。

我们想让单身的弟弟先去试试,但他一想到又来一次“洋插队”,就不愿意去了。

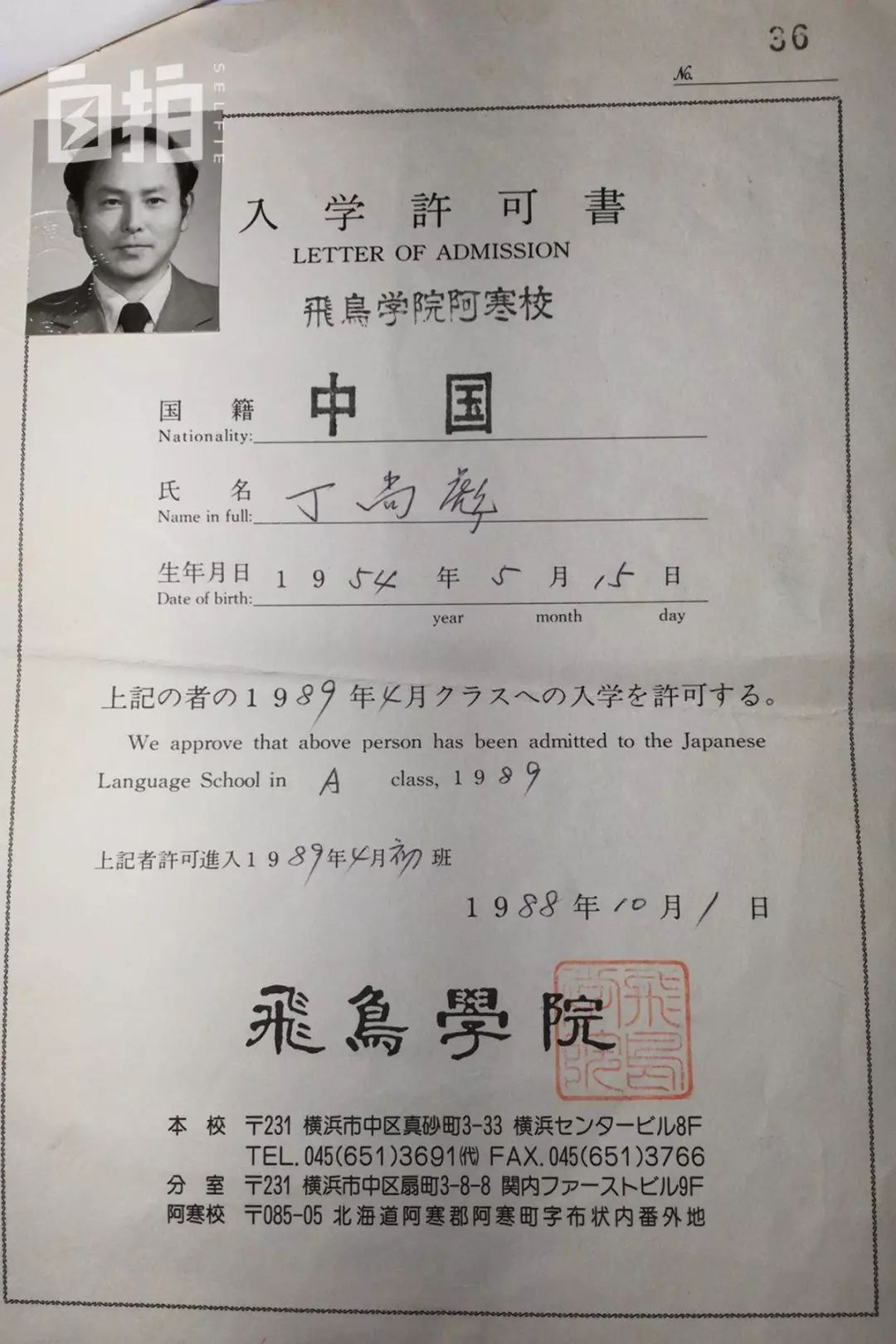

我想着在国内没有前途,不如出去看看,或许能闯出点名堂。这是我拿到的北海道飞鸟学院入学通知书。

办护照时,单位当即解除了我的职务,逼我去建筑工地拉翻斗车当小工,我一气之下办了半年停薪留职。

为节省费用、互通信息,我把上海申请飞鸟学院的同学们都联系到了,形成了一个小团体。为了出国没有后顾之忧,临行前,我按照飞鸟学院录取名单,骑着自行车把每个同学家都走访了一遍。我插队过,知道与家人分离的滋味,所以想把在上海的家属组织起来。家属之间相互走动,这样我们在外面就能更放心些。

临行前我回单位,领导得知我即将顺利出国,关切地问了我离开的日期,还问要不要单位派车送我。后来才知道,他们是想在我出发时把我拦住不让走。幸好我拒绝了突如其来的”好意“,并在出发日期上撒了个谎。

1989年,我冲破重重阻碍、离开家人,赴日留学了。

没想到一到日本就碰到了阻碍。飞鸟学院坚决不允许学生赴日3个月内打工,而荒凉的阿寒町也没有地方可打工,这是飞鸟学院的校舍。

来这里读书的一批大龄中国留学生都是欠债出国的,大家焦虑不安,都想去东京那样繁华的地方边留学边打工,于是纷纷提出转校申请。

我出国时向亲戚们借了3万块人民币,现在看来,这不是什么大数目,可放到那个年代,这笔钱是我15年的工资。

上完一个星期课后,一天夜里,我和二位同学溜出学校,走了一段时间,突然有辆车子在我们附近停下来。

飞鸟学院的华裔王校长从车子里出来,喊我的名字。他叫的语气很急,说这里有狼有熊,很危险,还说“要走,我送你们走!”他把我们送到阿寒町,嘱咐我们不要说出这件事。我们非常感激王校长,直到现在都保持着联系。

我们在濛濛细雨中走了一整夜,清晨坐上火车逃离了北海道。这段“布伏内橋“就是我们逃离的路线。

由于转校申请失败,我的身份变成了非法居留,一旦离开日本就回不来了。身上背着巨额债务、回国又不可能有工作,我只能留在东京打黑工还债。这是刚到东京时,我在工地打工休息时的照片,脚上穿着捡来的建筑工地爬脚手架的布鞋。

为了省钱,我在日本的生活都是捡来的。

从电视、空调、冰箱到身上穿的西装、皮鞋,基本都是捡的。连吃饭,都能从打工的饭店带剩饭回家,热一热第二天吃。

我刚去东京时,四帖半(四个半单人床大小)的房间就住四五个人,屋子不是住的地方,大家都只是晚上回来睡一觉而已。房租是2万5千块日元一个月,四五个人分摊。出租屋里的三台电视机,都是捡来的。

这是我在反对外国人打黑工的标语前留影,算是一种无奈的自嘲。那时候的心态就像是赌徒,过了今天不知道明天,说不定街上碰到个警察就被抓走了,只能拼命。

我同时打好几份工,白天在工厂做工、晚上在饭店洗碗、周末在大楼扫地,一天净挣700-800元人民币,而同样的收入,在国内要做7个月。这样的收入对我来说就像是抢银行了,钱像是白捡的,工作的热情自然非常高。

每攒到一百万日元,我就寄回家一次。

我用假名打工,野村是我用过的假名之一。一开始不会日文,打工时会遇到障碍。有一次在后厨工作,厨师长着急地让我拿个东西,我没反应过来,就被怒气冲冲地扇了一巴掌。那时也觉得委屈,但无处可去,只能坚持工作下去。

日本人比较好的一面是一码归一码,不会因为一件小事情一直给你使绊子。尽管那次事件不太愉快,看到我的勤奋努力,厨师长还给我发了额外的奖金。

我平时都在地铁上学习日语、写作以及备考各种证书。为了拿到更高到工资,我考了五本执业证书。

这是我后来住的地方。知道黑户不敢报警,有的中国人会专门抢我们的钱。我吸取教训,把钱藏在公司的衣柜里,身上只带少量现金。还在门边放一把铁刺刀,每天回家后都会检查壁橱里有没有藏着人。

没办法分辨谁是好人坏人,我不敢带人来家里,也不敢和新认识的黑户口一起住。

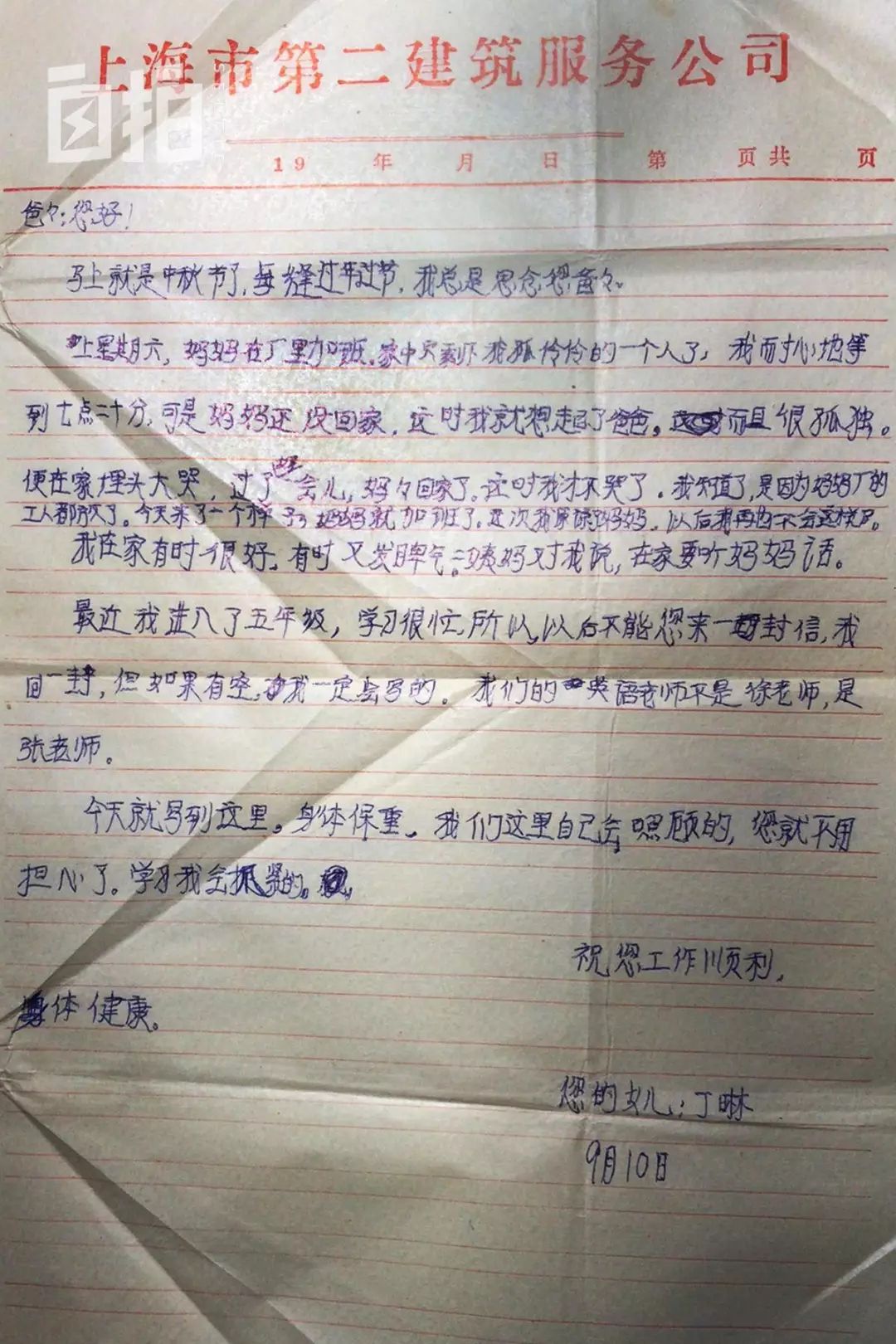

这是刚到日本不久,女儿寄给我最伤感的信。一开始通电话不太方便,只能通信。她写信过来说,

上周六回家后孤伶伶的,爸爸妈妈都不在家,觉得很孤独。

这封信我从日本带到了国内,又带到了美国,一直放在身边。妻子和女儿在家生活不容易。妻子节俭惯了,几乎只穿工作服,就算到现在,给她钱她都不知道怎么花。

还清债务之后,想到回国也没有工作,我干脆就继续留在日本为家人挣钱。更关键的是,女儿让我看到了新的希望。

有一次扫地,我捡到了一本东京六大私立名校试题集寄给了女儿。她才初二,竟然跟我说数学题很简单。

那时上海一房一厅约5万元,妻子想买,我跟她说不要动这些钱,全换成美元,以女儿的名义存着,为以后出国读书作准备。

不知不觉,我就40岁了,这是我40岁当天穿着西装骑着马在日本的留影。

这套西装是刚到日本时定制的,也是唯一一套我自己买的西装。那时刚变黑户口,朋友提醒我要穿得体面一些,免得被认出来,就带我去订做西装,没想到只穿了大约两次,一次是生日留影,另外一次就是回国前去东京入管局自首。

平时的衣服要么是捡的,要么就是花100日元(约人民币7元)去旧货店买的。管不了衣服是从活人还是死人身上剥下来的,能穿就行。

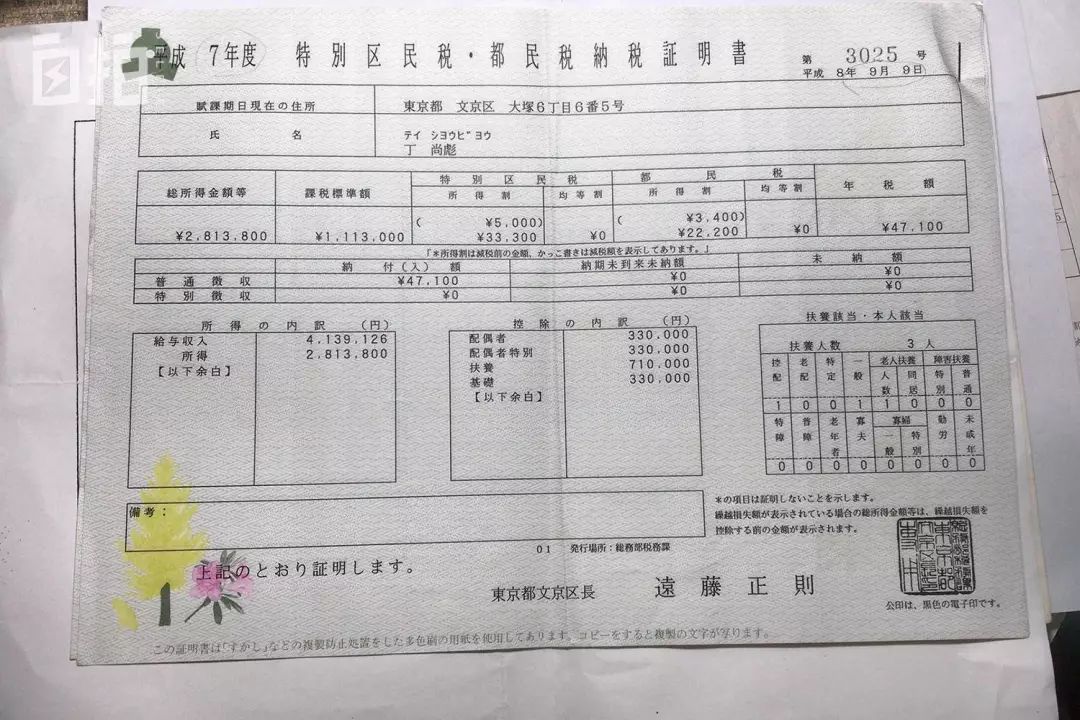

虽然我打的是黑工,还是坚持像日本人一样纳税,这是我的纳税证明。

我觉得自己有纳税的义务,而且如果遇到警察查身份,有税单也能从容一些,后来果然在街上被警察逮捕,但警察看到我一叠税单,说我是好人,竟然把我放了。

其次,有了这些税单,就可以去考各种资格证了。

再就是考虑到女儿留学需要能提供资金的“财政资助人”,办理签证时需当着审查官的面说清资金来龙去脉,为了能当女儿留学的保人,我一直坚持纳税。

通电话方便后,远隔重洋,我每晚都要打电话回家,尽量不缺席她们的生活。1000日元能买20张10分钟的假电话卡,我通常一次买一百张。电脑流行起来后,我们还用网络聊天室打电话。

我在电话里和女儿谈理想、帮她参考志愿、鼓励她努力读书。后来女儿报考复旦附中,也是我怂恿她去尝试的,没想到就成功了。

出租屋的墙上贴着女儿寄来的照片,我不在她身边生活,不知道这是她几岁时的照片。

我在日本不光是挣钱,我还很关注日本的报纸、新闻广播,收集留学信息,购买最先进的学习设备寄给女儿。

我在广播中听到可以自主申请到国外留学,就要了一份申请资料,和女儿一起制定留学计划,目标依次是美国、加拿大、澳大利亚、英国、日本。

在国内,每天,妻子都陪女儿去浦东学托福,学完再把她送回学校。就这样,我用电话听着女儿长大了。

我为女儿留学存了15万美元,为了提高成功率,我让女儿统统不要申请奖学金,而且一下子申请了二十所大学。1997年,女儿成功申请到了美国纽约州立大学。

90年代的上海,我女儿的中学就她一个人去美国读本科。她去美国驻上海总领事馆面签,排队的人都是读研读博的,大家对去美国读大学都闻所未闻。女儿去美国读书,特意在日本转机,时隔8年,我们父女终于在异国他乡相见了。女儿长大了,我变老了。

把女儿送到美国后,我考虑到女儿大学毕业后升学可能还需要钱,就跟妻子说,日本工厂只能干到60岁,我干到60岁就回国。

在日本的那段时光,是我一生最辉煌的时候,我在日本如鱼得水。和我相比,许多人都很痛苦,特别是那种在国内混得还不错的人,出来之后只能干苦力活,心态不平衡,留在日本也不适应,进退两难。而我这种本来在国内没有出头之日的底层人士,出来之后能凭辛苦赚到钱,已经非常满足了。

这是女儿博士毕业时,我们一家人的合照。

女儿的大学在郊区,我跟她说好好读书,别想着赚钱。她是电子工程系全A毕业,还当过助教。2004年,她考进医学院学医,借到二十万助学贷款,跟我说再也不用为她赚钱了,逼着我回国。

那年我50岁,正是壮年。担心自己回国没工作,我想到日资企业在上海建了很多办公楼,就在日本花了一个月考了一个清扫执照,想着回国后至少可以去日资企业扫扫地。

回国之前,我去东京入管局自首,以便顺利出境。整整15年没回国,回来后我才知道国内经济发展得也不错。

我给家里换了新房子,又买了两套收租,留了一些钱给自己养老。我在日本工作过的工厂打电话给我,希望我去工厂的中国生产线当翻译,就这样,我当翻译当到了2009年。

我还特意去找过昔日给我使绊子的领导,客气地递上烟。其实是想告诉对方:当年你想搞死我,今天我不仅活着,而且还活得很好。人不就是争一口气嘛。

2009年12月女儿要结婚了。我和太太一起去美国探望。女儿已经正式成为一名医生,3个月后就帮我们申请了绿卡,很快就批准了。

女儿想让我当寓公养老、帮忙带孩子。可我闲不住,我想了解美国的社会,非打工不可。在去美国之前,我就找了个朋友学中式炒菜。

到美国后,为了全面了解,我在建筑工地、门窗厂、餐馆都干过。在日本打工时间很正规,时间一到就下班。在美国华人手下打工会被欺负,工时超长,受剥削太厉害了。

我在日本时候学过串烧,还在日记本里夹着个串烧菜单带回国。到美国后我去日本串烧店应聘,店长发现我是专业的,立刻就把原先聘请的日本师傅解雇了,还答应一周给我800美元。

我还没拿到身份,不能打工,我就说先白干吧。朋友家人都很反对,但我根本不在乎这些钱,只想训练自己适应美国。

店长很满意,而且很讲信用。等我绿卡下来能拿工资后,他就每个月多给我补一点钱,把之前没给的都补给我了。

日本串烧店经营不善倒闭了。我一个月拿1600美元的失业金,可以拿一年。这期间我每天去图书馆学英文,寻找就业信息,看到了一家曼哈顿宾馆的招聘。去应聘那天下着大雪,2000多号人应聘,我第一个到,就搭把手帮忙布置,顺利被录用了。

在日本打工的经历给了我很大帮助,2012年底,领导把我推选为纽约市宾馆业协会优秀员工,而且全宾馆就推荐我一个。美国人很重视荣誉,获奖后,我一直在这个宾馆工作,现在已经是三朝元老了。

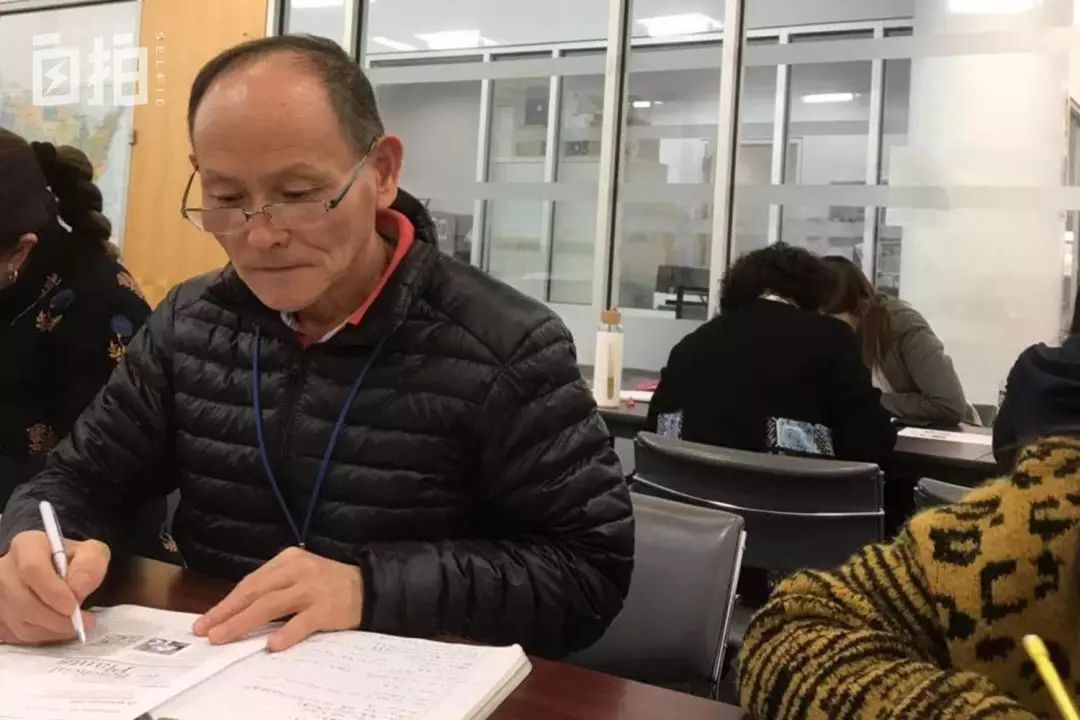

这是我在美国学习英文。美国给我的感觉是比较包容开放的。

在后厨工作,美国人叫我拿东西,发现我没听懂,美国人就笑一笑自己去拿了。我在日本时每天都心惊胆战的,害怕被发现非法居留后遣返。而在美国,走在我住的法拉盛大街上,估计一半人都是黑户口,但是没人会管你。有一句笑谈是“留美爱美,留日反日”。

我喜爱写作,从日本到美国,笔耕不辍,经常在华人报纸上发表文章。纽约卧虎藏龙,有很多华人诗人、作家聚集在这里,我时常参加他们的讲座和活动。而且我舍不得放弃每天能和美国人打交道的工作,所以至今我还是一个人住在纽约。妻子在外州帮女儿带孩子。到了假期,我们就一家人去旅游。

这是我们一家出游的合影。

回顾之前的经历,有人说我和妻子为孩子牺牲太多。其实我们三个人,每个人都牺牲了很多。女儿一边备战高考、一边要学托福、申请学校,是相当辛苦的。妻子一个人在上海,既要照顾女儿,又要照料老人。有的人在外面挣了钱,小孩却不用功读书,或者老婆把钱都投入股市输光,或者自己有了钱后就花天酒地,挣了钱也都是打水漂。

实际上,在达到目标的过程中,任何一个人开小差都不行。

有人说,你以前在日本这么卑微、又是黑户、又是妻离子散,有什么好辉煌的?

可我只是一个普通人,在日本挣得比当时国内的大官还多,没有被歧视、不用看脸色,最重要的是让我认识到了自己的价值。

我一直认为人的格局、思想和观念不能局限于单一国家或者地域。我一生漂泊,不管是到日本还是美国,我都是零语言的状态开始的,相当于又聋又哑又瞎,再难也坚持下来了。

这一辈子苦过、奋斗过,到明年我就正式退休,去过另一种生活。

来源:自PAI 微信号:zpselfie

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏