B 站 14 周年,终于把一件阻碍巨大的决定推进下去了:从此不再显示视频的播放量,取而代之的是播放时长。

原因叔叔已经解释得很清楚了,对于 B 站普遍的视频长度而言,以播放量为第一指标的合理性是不足的,这也会助长那些旨在把人骗进来贡献点击的视频创作方向,所以更加能够证明视频质量的数据,其实是用户消费的时间总量。

而叔叔没有明说的,是多个内容平台之间同场竞技,播放量的公平性不是一致的,同样的 10 分钟,用户可以刷掉 30 个短视频,却可能只够在 B 站看完 1 个视频,如此同权计算,让 B 站的内容估价在甲方市场相当不利。

这也构成了 B 站 UP 主们长期以来的困扰,头部可能还好,大量的腰部 UP 主商单缺得飞起,加上内容成本又居高不下,尤其在专职身份里,“用爱发电” 不再是一句自嘲,而是成了一种怨恨。

原本激励计划是 UP 主们用来冲抵开销的一种方式,这相当于 B 站的内容补贴,只是因为众所周知的经济周期,这份补贴变得越来越薄,它对 UP 主的分忧功能也趋于杯水车薪。

叔叔还给出了一组数据,2022 年 UP 主总收入同比增长了 28%,同时今年 Q1 获得收入的 UP 主同比增长 50%,这两个数据虽然没有完全对齐,但也不难看出僧多粥少的现实问题,答案就和开网约车为什么越来越不挣钱了的疑问是一样的,不是你不努力,也不是没人打车了,就是一个供求结构改变的结果。

于是,过去一段时间经常出现的重复性剧本就是,UP 主发一张后台截图,上面是几百万播放量的一部视频分到的收入数字,低得像个笑话。

于是评论区里一片愤愤不平,转到别处的反馈也是唏嘘不已,觉得这真是亏待了做内容的人。

然后有在外网做 YouTube 的晒出自己的分成,就播放量和收入的比例而言可谓吊打 B 站的 UP 主。

再就是热搜出现知名 UP 主停更的新闻,大家纷纷感慨用爱发电的不易,去翻 B 站的分成,又会发现每年几十亿人民币的发出去,完全不像克扣的样子。

这样的叙事流程,已经成了一种季节性的固定模版,每隔一段时间就会出现一次,但是无论怎样抱怨,它都得不出一个明确的因果,也就是何以至此的核心本质是什么。

包括政治正确的 “都怪资本”,在这套叙事里也不太立得住,因为资本也亏得不行,B 站股价长期低迷,资本恨不得帮它数着账上现金还能熬过多少个自然日。

最后大家只能生气的构建出 B 站药丸这种抽象注脚,用来圆出一个勉强的解释。

就像摆了一桌麻将最后如果人人都说自己输钱了,那么这肯定是不对劲的,只不过在回答钱到哪里去了这个问题之前,我们先要搞明白钱是从哪里来的这个问题。

我写的这篇文章,可能是你能看到的对 B 站商业模式理解最为通透的内容。

一

YouTube 的千次播放收入大概是 2-8 美元不等,浮动大的原因在于观众所处地域不同,来自经济发达国家的观众可以贡献更高的收益。

为什么会这样?

因为 YouTube 的分成方案是基于视频的贴片广告,创作者上传了视频,然后广告主在视频播放前 / 播放中投放广告,这笔广告费用给到 YouTube 后,平台扣除它的部分和税费,剩下的就是创作者所得,公式非常清晰简单。

因为经济发达国家的观众拥有更高的购买力,他们的广告转化效果更好,所以美国观众点一次广告,和印度观众点一次广告,结算价格可以差上 10 倍以上。

解释这些的原因在于,在谈论视频平台的收益之前,大家至少要有基本的经济常识,否则难免会闹出撒泼的笑话,指着一口锅骂,你为什么不像别的锅那样给我生出那么多白米饭?

无论是拿 YouTube 的账单去讥笑 B 站的 UP 主,还是揶揄 B 站的收入堪称羞辱级别,都犯下了虚空对比的错误,因为两个平台的商业模式是完全不同的。

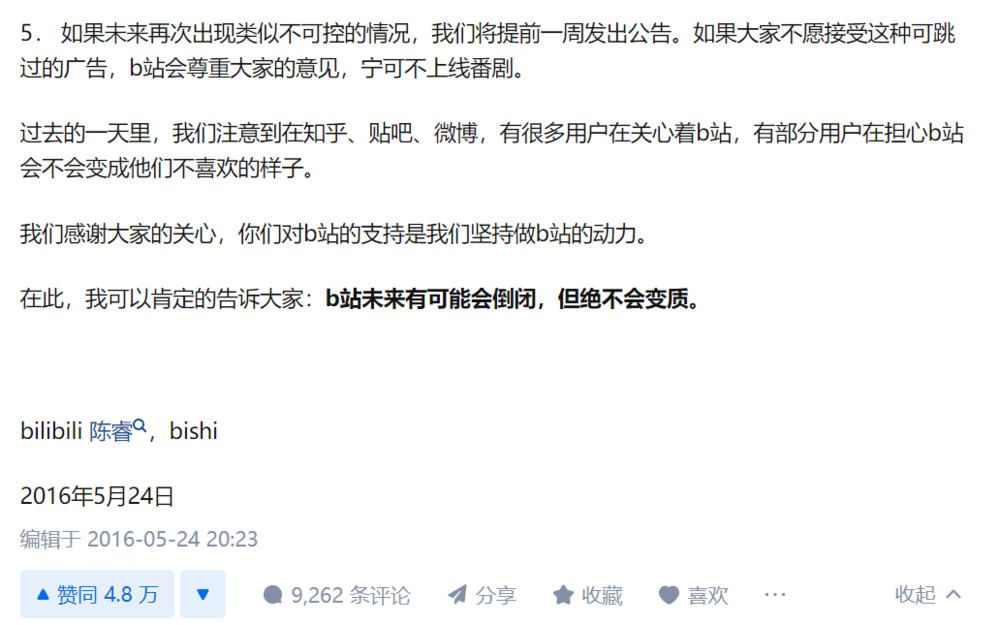

B 站没有贴片广告的概念,都怪叔叔在知乎夸下可能倒闭但不会变质的海口,这在今天已经沦为妥妥的负资产,非但用户不买账还天天做表情包嘲讽,在散户投资圈里,不敢上贴片广告也早就是 B 站决断力不足的铁证了,没有之一。

所以严格来说,B 站是没有广告分成这个说法的,因为 UP 主的视频并无贴片,有的只是插进页面的老式 Banner 广告(经济效益不可和贴片广告同日而语),所以 B 站视频的创收来源,其实是 B 站整体营业收入的内部分配,它是非市场化的,所以也不存在既定比例这种汇率。

简而言之,B 站是在用自己的企业收入来供奉 UP 主。

于是我们看到,UP 主们在 2019、2020 年的时候,每 1000 播放可以赚到最多几十块钱,而从去年以来就呈直线下降趋势,甚至低到了令人发指的几毛钱几分钱,连电费都抵不上,这种落差固然难以接受,但是究其根本,它和人力所及之处关系不大,UP 主们依然在做着和以前一样的视频,B 站也没有发生重大变化,唯一调整的,是资本。

是的,就是 B 站的小朋友们日日骂夜夜恨的资本,UP 主们以前可以拿到那么高的激励计划,是因为资本在给他们发这笔钱,现在资本自己余粮也不多了,所以减少了这项开支,然后风起于青萍之末,浪成于微澜之间,下游全都懵逼了。

二

好了,我现在把大家按捺不住的反驳先发出来吧:

你搁这说你 * 呢?没 UP 主做视频的话 B 站能有今天?怎么 *** 到你嘴里就成了资本养活 UP 主了?平台挣了那么多钱却让 UP 主寒心这不是剥削是什么?你 ***!

OK,我再来举个例子,不算特别恰当,不过依然属于经济原理的普及。

万达建了一个商场,里面有很多店铺,挂牌年租几十万,请问为什么值这个价而且卖得出去?原因当然有很多,比如价格里包含装修水电等等,但是最重要的,是为未来的人流买单,有顾客,就有收入,就能压过成本还有得赚。

那么这些顾客,是万达 “拥有” 的吗?是万达和他们约定了,以后要来逛街买东西吗?没有吧。所以万达像不像空手套白狼,它建了一家商场,以顾客为筹码给商家卖店铺,以店铺为吸引让顾客前来购物,这也太狡猾了吧?

如果我们只承认生产的价值,那么万达乃至整个零售产业都会是一个巨大的骗局,就像上面的泣血质问,明明是 UP 主制作了视频、用户贡献了流量,你怎么敢说是资本在给人发钱呢?

零售产业有一个经典的 “人货场” 理论,大致意思是,人(消费者)、货(消费品)、场(成交地)原本被分割在不同地方,要想完成交易的条件非常苛刻,而商超这种产物实现了 “人货场” 的统一,虽然开商超的人看起来没有任何生产行为,但他缩短了交易链条,创造了增量价值,所以也能坦然分走一块蛋糕。

后来芝加哥大学教授科斯提出了 “交易成本” 的说法,并拿到了诺贝尔经济学奖,他说公司存在的理由就是它用自己的内部管理成本覆盖掉了社会交易成本还有利润,这就是创造价值的定义。

回到开头的问题,如果 UP 主生产内容、用户消费内容的关系就足够了,那么为什么大家要留在 B 站给人剥削呢?UP 主自己去开个网站然后让粉丝来看视频就好了嘛,既没有中间商赚差价,也不会面临克扣收入的烦恼,对不对?

用脚投票是最诚实的,之所以挪不动脚步,还不是因为对于饭从锅里来这个判断没有底气,用来抱怨可以,呈堂证供不成。

我就直说了吧,UP 主在 B 站发视频可以有钱拿,是因为资本看好 B 站的增长,并用买入行为证明了自己的立场,而 B 站因为股价上涨,得以提高未来的预期,然后用资本的支持制定每年的分配方案,其中就包含了每 1000 次播放到底值多少钱。

在这个算法里,对视频内容的估价,和 UP 主、和视频本身的关系都不大,是投行给 B 站的评级和交易市场的走势,决定了视频的收入均值,如果抛开细枝末节的影响,最简洁的答案就是如此。

后来发生的事情歌里早就唱出来了,如此生活三十年,直到大厦崩塌,就像杭州正在排队签裁员协议的 P7P8 们想不通自己怎么敢背 5 万的月供,UP 主也不明白,什么也没做错,还是一样用心在做视频,怎么就分不到钱了呢?

三

B 站和它的用户是双向奔赴的,这句话好像出自老蒋,也可能不是,但其含义是不言自明的。

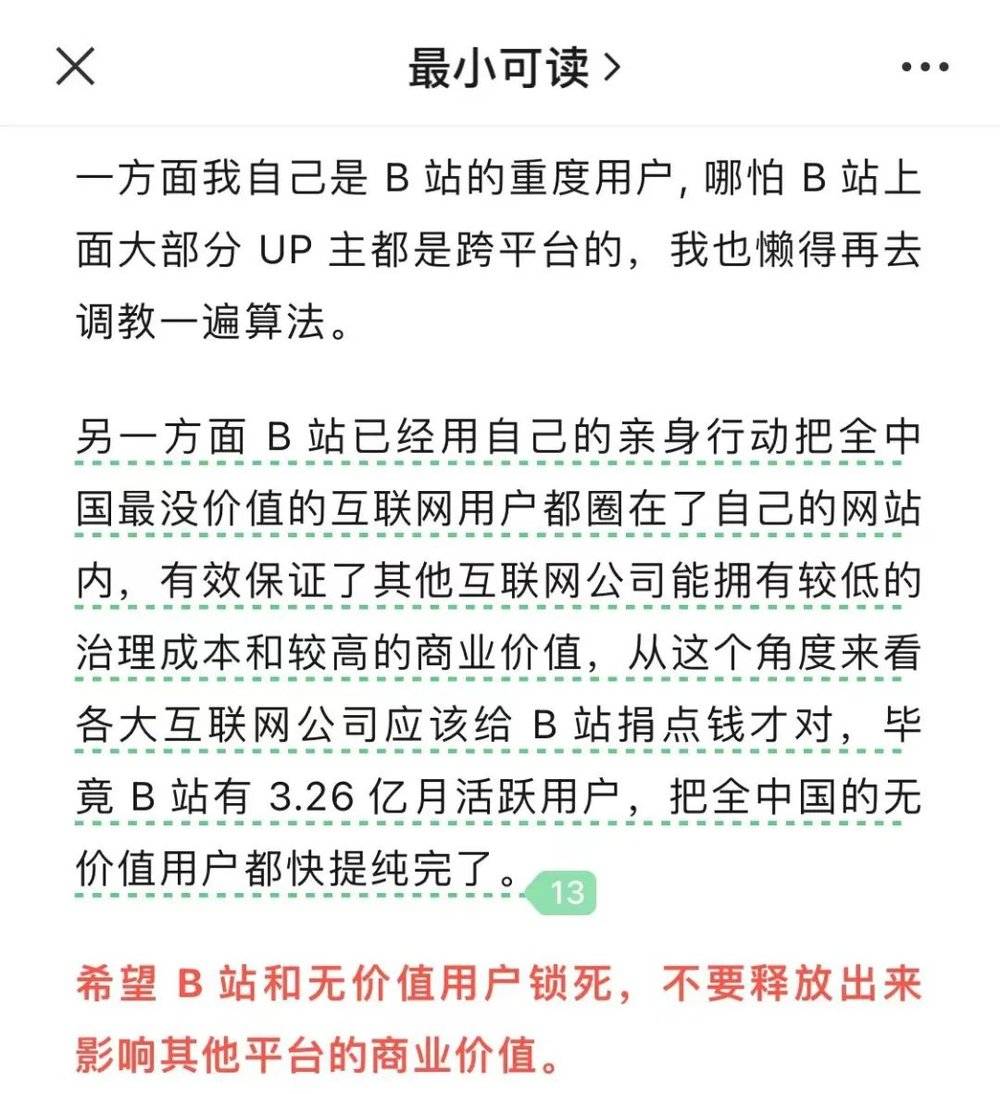

正好,前段时间也有一张特别刻薄的描述截图被到处转,说是 B 站以一己之力把中国最没有价值的互联网用户都圈在了自己的平台上,这种提纯能力造福了其他平台可以分到较高的商业价值,它们都应该给 B 站送锦旗。

唉,只能说三十年河东,以前你们都是这么嘲讽豆瓣的,现在豆瓣都快半身入土了,几句一字不差的拿过来套在 B 站身上,竟然也没什么毛病。

此时必须强调的是,在描述用户有没有价值的时候,在很多时候并不会和他们的实际经济能力挂钩,就像快手做的下沉市场,老铁们都没什么钱,但如果人家可以赚 100 块掏 20 块去主播店里买东西,这个价值可就大了去了。

B 站的问题在于,用户不是没钱,可是平台没有足够的商业化工具来释放用户价值,不是我老绕不开贴片广告这个东西,而是贴片广告早就被无数次证明了它是最适合中长视频的变现方式,而 B 站不愿不肯不敢上,就是抱着金饭碗乞讨,可气之处远大于可怜之处。

阿姨倒是在一次财报会议上解释过不上贴片的理由,说是高估了这一块的流水,经过内部计算即使上了也不会提高太多收入。

我的评价是,贴片这种模式,本身就是 “包产到户” 的象征,UP 主能够很明确的看到他的内容吸引了多少广告,按 CPM/CPC 可以分到多少钱,这才是真正意义上的激励计划,而不是借激励这个名份去炒大锅饭,去当 UP 主一辈子的衣食父母。

就像 YouTube 为什么很少有针对平台分配不公的怨言,因为创作者的后台都是一目了然的,做得好做得不好都会在数据上表现出来,创作者也能意识到自力更生丰衣足食的关联性,这就省掉了不必要的猜忌。

B 站上贴片的最大好处不是能给公司带来多少增量收入,而是为 UP 主们建立正常世界的商业常识,把平台从无限责任的保育室里拉出来,人力有时而穷,争论多少播放量应该换成多少钱,直接去广告交易市场里计价就好了,这是一个客观指标,而不应该是主观臆想。

与此同时,用户也不是无辜的,B 站的风气确实不太对劲,他们和平台之间的双向奔赴,更像是相互绑架,平台把自己架在高处忌惮用户的众口铄金,在商业化上畏首畏尾,用户既不关心也不宽容平台的挣扎,巴不得你越惨越好。

年初的时候,我和几个 B 站的 UP 主吃饭,其中少的 60 万粉,多的接近 200 万粉,当时说到一个很有意思的话题,就是他们都很不喜欢用户在评论区给自己的更新作品刷 “高创视频”。

我说这不是夸奖吗,他们说粉丝觉得这是对 UP 主的认同,但作为 UP 主看到这种盖章会感到压力很大,因为内容生产不是标准化的工程,它必然是会有所浮动的,而对于高创的狭义追求,会削弱给 UP 主的产能。

这里的潜台词可能稍许政治不正确,就是 UP 主和用户也都要适度容忍所谓的低创内容出现,这本身就是平台多样性的体现,只是在现有的存量分配系统里,低创内容的原罪不仅限于品质层面,还涉及到分蛋糕的嫌疑。

举个例子,在抖音或是快手,创作者不会认为平台上有劣质视频会影响到自己的收入,因为规则非常明确,自己可以挣多少钱,都取决于自己的接单能力,这就是增量思维。

但在 B 站,因为分配制度的存在,UP 主会认为相互之间瓜分的是同一个补贴池,从而自然生出一个带有敌视成分的鄙视链出来,认为自己质量更优的 UP 主,认为质量偏低的 UP 主吃掉了自己的该得收入,这就变成了存量思维。

像是 B 站现在很多 UP 主非常厌恶 AI 生成视频的玩法,倒不是因为对技术有什么偏见,只是特别朴素的觉得 AI 视频如果多了起来,自己能够分到的补贴只会更加遭到稀释。

增量思维造就活水,存量思维带来内卷,现实就是这么残酷。

四

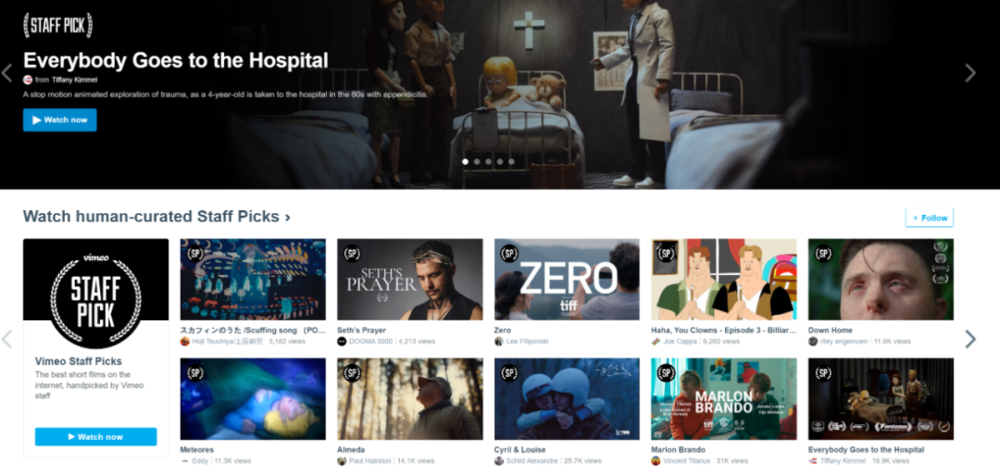

在 YouTube 已经一家独大的时代,我不知道还有多少人记得 Vimeo。

Vimeo 的成立时间,比 YouTube 还要早一年,它在早期和 YouTube 的功能基本一致,就是提供视频托管服务,让用户可以上传自己拍的内容。

不过,Vimeo 的运营路线非常独特,因为创始人是艺术家出身,所以 Vimeo 始终坚持简洁优美的页面设计,在带宽紧缺的时代率先支持高分辨率视频,并且坚决排斥广告,活跃在 Vimeo 上的创作者,也以各种专业的视频创作者为主,比如导演、设计师、摄影家、混剪爱好者等等。

如果用 B 站用户的 “高创 / 低创论” 来说,Vimeo 是一个妥妥的高创社区,首页的精选影片都是拿奖拿到手软的作品,和它相比,YouTube 无异于一个嘈杂不堪的草台班子。

迄今为止,Vimeo 做得其实还行,前几年的估值据说到了 60 亿美元,还传出了上市计划,虽然后来无疾而终,凭借用户为了支持那些精品视频而支付订阅收入,Vimeo 每年也能实现几亿美元的营收。

但是考虑到它曾和 YouTube 一时瑜亮的历史背景,这个结局只能说是黯淡无光了,根据 Google 的财报显示,YouTube 去年 Q4 的广告收入 —— 不算会员、音乐和流媒体 —— 高达 86 亿美元,大概相当于 100 个 Vimeo 吧。

要知道,Netflix 的 2022Q4 收入也就 77 亿美元,它不惜血本的在内容制作上投入资金,从自制爆款剧集,到全球采购版权,最后赚钱能力甚至还比不过几乎不自己生产任何内容的 YouTube。

这就是生态循环的力量,为什么 YouTube 的创作者都心甘情愿给平台打工?因为 YouTube 真的能帮他们挣到钱。为什么 YouTube 的贴片广告大多数都能在 5 秒内跳过?因为海量的数据支持它的算法不断优化广告匹配效率,并用这种体恤用户体验的方式承担无效损失。为什么广告主愿意选择在 YouTube 竞价投放?因为这里的内容生产足够集中且规模化。

这就是典型的 “飞轮效应”,相互咬合的齿轮只要有一个开始转动,就会对下一个齿轮产生推动力,最后动能也会回到自己身上,形成一个可持续的飞速增长模式。

我要说的是,如果 B 站还想成为 YouTube 而不是 Vimeo,它就应该搭建这套飞轮体系,我们都注意到,B 站的历次活动,无一例外的都把 UP 主放在聚光灯下,言辞恳切极尽尊荣,大有 “功成不必在我” 的低眉姿态。

这没有问题,没有 UP 主的刀耕火种,就没有 B 站的今时今日,对 B 站来说,UP 主就是第一片齿轮,是构建所有未来的原动力,因此必须时刻奉为上宾。

然而礼遇终究不能当饭吃,UP 主需要的是能和作品明确挂钩的收入模型,而不只是平台的雨露施恩。

这里倒也不是批评 B 站,毕竟在商业化这件事情上,B 站自己也做得很差,这可能又和很多 B 站用户的观感相悖了,大家觉得 B 站这些年来广告越来越多,你怎么敢说它商业化很克制?

不如我再给出一组数据来说明,在把国内主流内容平台在 2022 年的人均广告贡献值(广告收入 / 月活跃用户)来做对比,相当于每一个用户在不同平台上消耗的广告费用:

抖音 – 131.6 元(以 1000 亿估算)

小红书 – 92.3 元(以 240 亿的内部目标估算)

快手 – 76.6 元

爱奇艺 – 22.3 元

微博 – 19.8 元

知乎 – 18.3 元

B 站 – 15.6 元

是的,就大家被广告轰炸的程度,B 站是垫底的,因为没有贴片广告,B 站只能使用相对落后的横幅广告,和双列布局下的信息流广告,非常局促。

就这,还要被骂叔叔吃相难看,我是第一个不同意的。

五

在大多数时候,“你变了” 都是一句情绪激烈的诅咒,就像马克・查普曼在对约翰・列侬连开五枪之后,据说他还蹲在血泊旁边对着失去意识的列侬喃喃自语,其中就包含这句 “你变了”。

但是对于 B 站而言,“你变了” 恐怕会是姗姗来迟的祝福,在经营一个年轻平台、维系一群年轻用户的过程里,难免置身于那种相信热爱可以解决所有问题的氛围里,但在大人的世界里,与客观规律和解并不可耻,彼得・德鲁克说过,做正确的事情,和正确的做事情,是不一样的,称职的企业都知道该如何选择。

所谓成长的代价,就是不断的和冲动告别,和飒爽告别,和不曾改变的事情告别。

14 年前,和 B 站创建的同一时期,“凉宫春日的忧郁” 更新了 14 集动画新作,其中包括著名的 “漫无止境的 8 月”,京阿尼以开创性的重复播放为观众再现了剧情设定里的焦躁和疲劳,而最终结束时间闭环的条件却是精确满足少女的任性,让她圆满的完成每一个暑假计划。

14 年过去了,谷川流的存在感几近归零,平野绫带着丑闻退出了声优界,连京阿尼也经受了血光之灾,一切都不一样了。

从一个平替网站成长为一家上市公司的,B 站本就和变化站在一边,城头变幻大王旗,唯自缚者不可进。

本文来自微信公众号:阑夕(ID:techread),作者: 阑夕

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏