编后语 后妃参政——贞观时代的女性与政治

《资治通鉴·唐纪》中,记载了一则长孙皇后的身后之事:

上念后不巳,于苑中作层观以望昭陵,尝引魏征同登,使视之。征熟视之曰:“臣昏睹,不能见。”上指示之,征曰:“臣以为陛下望献陵若昭陵,则臣固见之矣。”上泣,为之毁观。

大意是,唐太宗因思念长孙皇后,在宫苑中建起一座高观,眺望埋葬着爱妻的昭陵。他还带着魏征一同登观远眺,魏征却借口老眼昏花看不见,旁敲侧击说“陛下应该望献陵(唐高祖陵寝)”。事后,唐太宗哭着下令毁了这座高观。

在今人看来,思念亡妻无可厚非,魏征的劝谏有点不近人情了——更何况长孙皇后生前对魏征还多有礼遇、帮助。或许是时人眼中,“儿女私情”既不利于防患外戚势力,又不利于彼时唐太宗的身体,只好让位给更“政治正确”的孝道吧。总之,这个“毁观”之举还被后世视为美谈,张居正就将其纳入《帝鉴图说》一书,拿来教育明神宗万历帝。

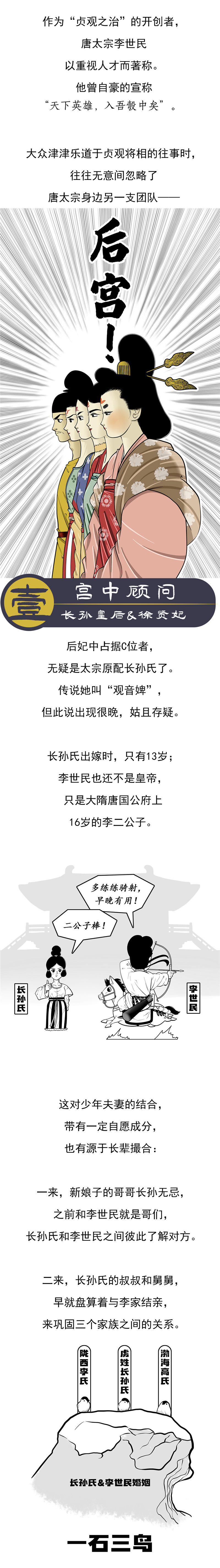

皇后的位置,注定了长孙氏即使长眠地下,也无法远离政治。但相较之后世,她与朝堂的关系却更显几分微妙:尽管她曾以“ 牝鸡司晨,惟家之索”为说辞,刻意同核心政务保持距离,但她却明显在重大人事问题上保持了不容小觑的作用:无论是对魏征、房玄龄的维护,还是对亲哥长孙无忌乃至长孙氏家族的主动限制,她都在积极主动的发挥影响。

如果说长孙皇后的影响力,尚可归因于她与唐太宗“少年夫妻,共渡难关”的特殊情感或长孙家族的地位,那么徐惠(徐贤妃)对政务的直白参与,则无法用这些因素解释:徐惠入宫的时间几乎不可能早于贞观十年,在向太宗上书言事时,她不过是“九嫔”中位居第八的二品充容,且长城徐氏并非豪门,其父徐孝德在隋末还有过出仕于梁师都“伪梁”政权的污点。然而两《唐书》的徐惠传记,却对她主动论政一事赞赏有加,半数以上篇幅都在引用她的上疏,内容直接牵涉讨伐句骊、征调劳役、建设宫室等重要决策,可徐惠因此得到太宗赏识而升迁,长城徐氏家族遂随之发迹——倘若放在后世朝代,此举恐怕大概率会被攻讦为“后宫干政”。

唐太宗对后妃参政的开放态度,离不开他所处环境的影响。一方面,彼时汉族固有的社会风尚,对女性的束缚尚不像宋代以降那么严苛、压抑,出现过汉代的皇后称制、刘宋的公主政治等先例,尽管其影响优劣各异,但无疑都为贵族女性参政提供了参照。另一方面,唐室出身于关陇贵族,与鲜卑贵胄累世婚姻,而鲜卑族政权向来有女性秉政的风俗:代国在皇后惟氏掌权时,一度号称“女国”;至于北魏,皇后无论族属胡汉多有掌权者,此种现象自然影响到北方汉族。到周隋之际,胡汉界限渐趋模糊,而“妇持门户”的习俗已常见于北方,以至于出现隋朝独孤伽罗皇后这样略显极端的特例。贞观年间,此风仍存:唐太宗曾赏赐任瑰两个宫女,“皆国色”,任瑰的老婆柳氏居然暴力抗旨,“烂二女头发秃尽”。太宗为臣子撑腰,赐柳氏酒,假称为赐死的鸩酒,恫吓她容忍丈夫纳此二妾,泼辣的柳氏竟一饮而尽。类似的故事在房玄龄身上也曾上演。

这种情势下,初唐后妃参政水到渠成:隋唐皇室本系姻亲,李家对女性参政见怪不怪;且隋末逐鹿之际,李唐皇家还出现过太宗亲姐平阳昭公主这样披坚执锐的英雌,唐太宗自然不会对人的军政才能戴上性别偏见了。

需要指出,唐太宗固然对女性没有太多成见,但终究是坐拥群美的封建帝王,不可能是“男女平等”的倡导者。在他的后宫中,部分姬妾的处境令人扼腕:太宗似乎有“收藏战利品”的喜好,不仅纳了齐王府的弟媳,还“收缴”了谋反的堂伯庐江王李瑗之妾。几位昭仪、婕妤的墓志铭,更是或落寞或诡异,有的除去短暂的溢美之词,便以“难言可详”带过,连姓氏都没有留下;有的则在精确记录逝者品阶、爵等、寿命、忌日的同时,竟写着“昭仪者,不知何许人也”的字样,同样没有留下姓名。

长孙皇后和徐贤妃以外,除“儿媳妇”女皇武则天,并未见诸其余太宗后妃参与政务的确凿记载。但一些蛛丝马迹流露出,她们可能在宫闱之间,以辅助者的方式,参与了一桩重大历史事件:武则天的上位。

史料在记录武则天入宫缘故时,除去《唐会要》采用了“有才貌”的说法外,大多数记载皆为“美容止”“闻其有色”“上闻其美”的记载。爬梳武则天的人际关系,能向太宗提供此信息者,除去她担任右勋卫的侄子武希玄,大概率就是武则天的一众表姐妹、太宗身边的杨氏群妃了。

且对照武则天后来收拾长孙无忌、褚遂良、王皇后、萧淑妃等一众男女政敌的狠辣手段,她对杨氏群妃以及太妃韦珪等人,则优礼有加甚至温情脉脉。以武则天表姐、同为观德王杨雄外孙女的燕德妃为例:高宗封禅泰山时,武则天与已是越国太妃的她共同主持终献礼;燕德妃去世后,武则天为超度她,剃度二十七人,造佛像二尊,并亲笔撰写佛像铭文,有“今古忽殊,追怆何极”等语,言辞颇为悲恸。以此观之,燕德妃应在武则天入宫前期对她照顾有加,甚至可能是贞观年间武则天与高宗私情的知情人。

至于这位“小表妹”后来所能迸发的惊人能量,恐怕就燕德妃也始料未及之事了。